在沈阳某医院骨科病房,65岁的李阿姨下肢深静脉血栓术后接受康复护理。由于子女在外地工作,她通过医院引入的泰心康护服务,获得了24小时生活照护:护理员协助洗漱、翻身、送餐,并陪同检查。这样的场景,正在成为全国30余家三甲医院的常态。国家医保局在2024年10月正式出台了《护理类立项指南(试行)》,明确提出“免陪照护服务”,泰心康护作为行业先行者,其八年试点经验成为观察这场“免陪照护革命”的关键样本。

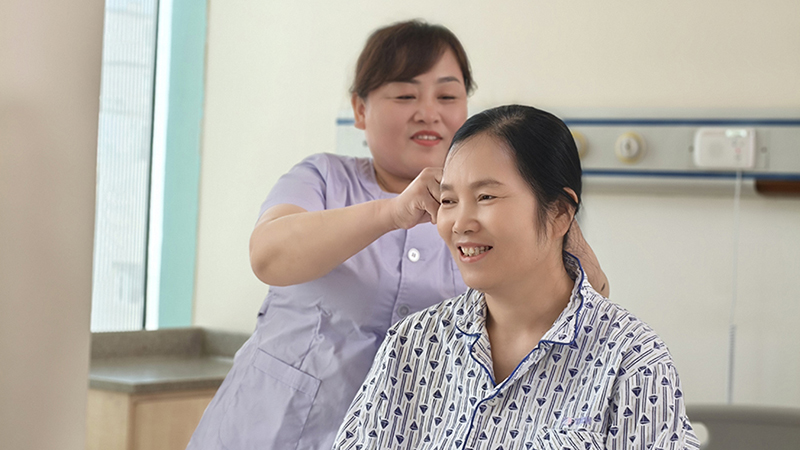

护理员细心看护住院患者

政策与市场的双重驱动

国家政策的支持为免陪照护服务铺平了道路。在“421”家庭结构(4个老人、1对夫妻和1个孩子)成为主流的今天,传统家庭照护模式难以为继。泰心康护自2015年起便嗅到这一趋势,率先在天津、福建、辽宁等9个省市启动试点,通过“护士+护理员”双轨模式,护理员身着紫色制服,与护士协同工作,从买饭、翻身到助浴、智能风险预警,服务内容既覆盖基础护理,又融入科技元素,为住院患者提供24小时生活照护。

记者了解到,医疗护理员队伍的规范化建设与专业护理素养培训、统一管理机制,是开展试点工作的核心问题,也是过往的护工模式的难点所在。某医院护理部主任坦言:“招到符合‘初中以上学历、40岁以下、3年经验’标准的护理员比招护士更难。”数据显示,我国医疗护理员缺口达300万人,而泰心康护的培训体系显示,新入职护理员需通过15项技能考核,淘汰率高达35%。

信任与成本的双重考验

“把父母交给陌生人,总不放心。”辽宁大连市民张先生的顾虑颇具代表性。调查发现,约60%家庭对护理员专业度存疑,尤其涉及专业、复杂操作时,发生过护理员因未及时发现患者血氧下降遭投诉,暴露出应急能力短板。为此,泰心康护积极参与国家相关标准的制定工作,推动护理员专科化培养和标准体系建设,为患者提供了更加人性化、专业化的有温度的免陪照护服务。

费用则是另一道门槛。目前免陪照护服务日均费用约150元至200元,虽低于家属误工成本,但对普通家庭仍构成压力。天津市作为试点城市,通过分级定价和政府补贴缓解矛盾,但全国范围内医保报销细则尚未明确,部分家庭仍选择“白天护工+夜间家属”的折中方案。

泰心康护的破局之道

面对行业痛点,泰心康护选择“标准化+科技化”双轨突围。在人才培养上,其构建了三级培训体系:新入职护理员需完成80学时课程并通过国家卫健委认证考核,常态化培训每月至少一次,内容涵盖急救、专科护理等。优秀护理员可获得月度200元奖励,并与职业晋升挂钩,形成“护理员—组长—主管”的成长路径。

智能化则是另一张王牌。在大连市金普新区第一人民医院,智能床垫实时监测患者翻身频次,压疮发生率下降62%;可视化护理管理平台可追踪输液进度、生命体征等关键指标。此外,公司首创“患者责任险+护理员意外险”双险机制,年赔付率控制在0.3%以下,为行业提供了风险管控范本。

从试点到普惠的漫漫长路

尽管泰心康护的探索成效显著,但行业整体仍面临深层挑战。政策层面,护理服务尚未全面纳入医保目录,多地仍在探索“政府补贴+商业保险+个人支付”的多元筹资机制。人才供给上,全国统一的护理员资格认证体系尚未建立,职业晋升通道模糊,导致从业者流动性高。

专家指出,未来需打通“医院—社区—居家”服务链条。泰心康护在天津试点的“医养结合”模式已初见成效,失能老人可享受居家上门助浴、康复训练等服务。而福建省医科大学附属第二医院通过“无陪护”病房延伸至术后康复,患者出院后仍能获得远程健康监测,这种全周期照护模式或将成为破局关键。

记者手记

免陪照护服务的价值,在大连市金普新区第一人民医院的一幕中得以具象化:一位阿尔茨海默病患者因护理员的耐心陪伴,从暴躁抗拒转为平静配合。这种转变,正是专业化照护对“老有所护”的生动诠释。然而,要让这一模式从试点走向普惠,仍需政策、行业与社会力量的持续协同。正如泰心康护董事长张艳江所言:“我们不是在替代亲情,而是在守护亲情的尊严。”